La tortura como terapia: el riesgoso camino a los centros de adicciones

Escrito por: Carlos E. Flores y Natalia Rivas

El incendio de un centro de adicciones en Guayaquil puso en alerta, nuevamente, la vulneración que viven las personas con consumo problemático. Si bien existen centros de adicciones que ofrecen tratamientos profesionales, hay también los que tienen métodos dudosos y cuestionados. Pese a las regulaciones que el Estado realiza, los casos de vulneración a los derechos humanos aún persisten.

“Dios me dio otra oportunidad”. En la oscuridad de la sala de su casa, donde apenas un halo de luz se filtra por una ventolera, Alinton Charcopa, de 21 años y contextura delgada, revive las escenas en las que perdieron la vida sus compañeros. Dos días antes del incendio en el centro “Por una nueva vida” (Suburbio de Guayaquil), el “tío Orli” lo sacó de la lagartera donde dormía con otros 20 jóvenes. Orlin Octavio, el dueño del centro, le había pedido que trabajara en el tercer piso, apoyando en la soldadura.

Al promediar las tres y media de la tarde del 11 de enero del 2019, Orlin, al que todos en el barrio conocen como “Bolón”, se fue en una moto para dejar a uno de los internos que había culminado el tratamiento. Charcopa recuerda que se escucharon los gritos de ¡incendio, incendio!, pero pensaron que era en otra vivienda. Cuando bajaron por la escalera vieron que se incendiaba la lagartera, un espacio estrecho, de escasa ventilación y asegurado con un candado. La puerta estaba tan caliente que no fue posible abrirla ni derrumbarla.

La imagen siguiente que relata es la de los bomberos sacando los cadáveres. Los jóvenes, ese día, quemaron un colchón para llamar la atención y poder escapar. Charcopa iba a cumplir tres meses de internamiento en el centro. Él consume “H” desde que tenía 15 años.

“Cuando bajaron por la escalera vieron que se incendiaba la lagartera, un espacio estrecho, de escasa ventilación y asegurado con un candado”

La Fiscalía formuló cargos contra Orlin Octavio y Leandro Johnny (encargado de llaves) por el delito de homicidio. Mientras concluye la instrucción fiscal, los dos están en prisión preventiva. En el centro del “tío Orli”, Charcopa afirma que nunca lo golpearon o maltrataron, como sí ocurrió en otro centro donde estuvo: “Remanentes de Fe” (Perimetral). Mira al techo como evitando recordar.

Ojo al Dato, con el auspicio de FES-ILDIS, entrevistó a diversos actores sociales, directores de centros de adicciones y funcionarios públicos, con el propósito de conocer profundamente la realidad de estos establecimientos. Además, durante la investigación, pudimos identificar dos establecimientos (en la amazonía y en la sierra) donde se han presentado vulneraciones a los derechos humanos. En ese sentido, instituciones como la Defensoría de Pueblo, en los últimos dos años, también ha identificado 13 posibles afectaciones a los derechos de las personas que reciben tratamiento en estos centros.

Para atender a las personas con consumo problemático, el Estado tiene niveles de respuesta, tanto en servicios de salud y en los costos que asume por cada paciente. Pero, pese a los esfuerzos por regular y controlar a estos centros, la Acess (Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada), adscrita al Ministerio de Salud, no tiene la suficiente fuerza para clausurar a los centros que vulneren derechos humanos, por los límites que impone la Ley Orgánica de la Salud vigente.

Ángel Charcopa relató lo sucedido en el centro que se incendió el 11 de enero del 2019, en Guayaquil

Foto: Andrés Loor.

No creo que sea clandestino

Guillermo Leones, dirigente barrial de la Unión de Organización Plan Piloto, afirma que las autoridades quieren desentenderse del tema, ubicando en otro sector el centro “Por una nueva vida”. Tanto él, como otros vecinos que no quisieron ser grabados, dijeron que el establecimiento no era clandestino y que les ofrecía una ayuda que el Estado no les da. Por eso no dudaron en expresar su preocupación: si les quitan el centro, ¿Quién ayudará a las personas que padecen de alguna adicción?

Leones sostiene que la principal responsabilidad del centro incendiado es del Ministerio de Salud Pública y la Acess (Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada). También responsabiliza al Distrito de Salud 4 de la parroquia Febres Cordero y el establecimiento de Salud San Francisco de Asís, porque conocen de la existencia de estos lugares por los trabajos que realizan en el sector. Por ejemplo, el dirigente indicó que en Plan Piloto hay siete centros clandestinos, “que no están tan mal. Pero, si no cumple el Estado alguien tiene que dar solución”.

En el mismo sector, pero en la calle 27, entre K y L, Ángel León Abad acecha el edificio donde funcionaba el “Centro Terapéutico para varones con consumo NA”. Ahí se recuperaba su hijo Kevin, de 27 años. El día que se incendió “Por una nueva vida”, las autoridades llegaron y dejaron salir a los internos.

León contó que el tratamiento costaba unos 200 dólares, pero él recibía una ayuda: no pagaba nada. Le recordamos que las autoridades han dicho que este centro también era clandestino. “Yo no creo que sea clandestino”, respondió sin dudar. Luego, apuntó con el dedo el letrero pegado en la puerta de ese centro. Él dijo que lo único que no han cumplido es la norma contra incendios.

Leones sostuvo que la principal responsabilidad del centro incendiado es del Ministerio de Salud Pública y la Acess

Sobre la puerta también está una cartulina: “Esta clínica no es clandestina. Se necesita la clínica para rehabilitación”. León comenta que los moradores del lugar exigen que se reabra el centro. La petición es la misma que los vecinos del centro incendiado. Es decir, si las autoridades no hacen nada, “dejen que otro lo haga”.

Pero, la líder y misionera de la pastoral afroecuatoriana, Inés Campaz, tiene otra posición. Para ella, los centros clandestinos “pululan” y buscan un beneficio económico. A los pacientes, “los tratan como animalitos. No les dan una verdadera rehabilitación”. Ella vive hace 18 años en Trinipuerto (Guayaquil), pero es de Quinindé (Esmeraldas). La lideresa cuenta que hubo un centro clandestino donde hace algunos años murió un paciente. Nos llevó hasta el lugar, pero la persona que nos abrió la puerta dijo que el centro ya no funcionaba.

“Mamá Inés”, como le dicen en el barrio, es líder del centro de salud y su trabajo consiste en identificar a personas con adicciones para que reciban un tratamiento ambulatorio. Hasta se enfrenta con los microtraficantes que venden droga a los adolescentes. La situación no es fácil: muchos van al centro de salud, pero también abandonan el tratamiento, dice.

Según Campaz, hay familias que desconfían de los programas de salud y deciden tomar medidas drásticas para evitar que se droguen cuando les da el síndrome de abstinencia. “Hay tres casos de chicos encadenados en sus casas”. Otras familias buscan un centro de adicciones, pero les resulta caro. “Tienen que dar 300 o 400 dólares. Dar dos o tres quintales de arroz, azúcar. Todo para que los chicos puedan ser recibidos dentro del programa”. Campaz agregó que estos jóvenes cuando salen del centro, al no encontrar alguna alternativa, regresan a las drogas.

«El licenciamiento es costoso»

La entrevista con Francisco Vallejo, director de Acess (adscrita al Ministerio de Salud), se realizó el 10 de enero de 2019, un día antes del incendio en Guayaquil. Pedimos una versión oficial sobre el hecho, pero la respuesta fue “no tenemos un vocero autorizado al respecto”. Para entonces, algunos medios confirmaron lo dicho por los vecinos: el centro sí contó con permisos, aunque desde junio del 2017 hasta junio del 2018. Es decir, estuvo sin licencia seis meses, pero ante la falta de una versión oficial no se pudo saber si estaba en proceso de renovación.

De acuerdo a la Acess, desde el 2017 a la fecha, hubo 32 actividades de control en Ecuador. Del total, 18 fueron operativos motivados por denuncias, entre las cuales sí hubo casos de vulneración de derechos. Las acciones de “vigilancia”, por otra parte, se refieren a la búsqueda de centros clandestinos con la finalidad no solo de aplicar una sanción sino también para conducirlos a la regularización. Sin embargo, la Acess no facilitó mayor información sobre los nombres de los centros intervenidos, pese a la insistencia.

También existe un nuevo catastro de centros de adicciones, donde se indica que, desde el 2018 a la fecha, existen 39 centros con el licenciamiento de la Acess: 05 tienen “licencia condicionada” (fechas vencidas), y 03 también, aunque la certificación vence entre febrero y marzo de este año.

El número de centros que hay actualmente es menor, si se compara con el 2016 donde hubo 84 centros, o en el 2017 que llegó a 101 centros. Lo que no cambia es la relación entre la oferta del Estado y de los centros privados: de 10 centros de adicciones que hay en el país, 8 son privados.

Para llegar a obtener la licencia, la Acess pide cumplir con requisitos que están plasmados en una matriz, que la mayoría de centros cuestiona. Uno de ellos es Ítalo Villavicencio, director de Censico (Guayaquil) y presidente de la Asociación de Propietarios de Centros de Tratamiento de Adicciones del Ecuador (Aptae), que integra 29 centros. Esos requisitos son estándares internacionales que no se ajustan a la realidad ecuatoriana, cuestiona.

Ítalo Villavicencio es director de Censico, que tiene 29 años de vida institucional. Es uno de los centros de adicciones más antiguos del país.

Foto: Andrés Loor.

Villavicencio no sabe cuántos de los 29 centros cumplen con los requisitos de la matriz, pero sí conoce de algunos que han pedido préstamos por 80 mil dólares, por ejemplo, para tener el licenciamiento de la Acess. Él explica que la inversión que se realiza no se puede recuperar porque una familia paga lo que puede del costo del tratamiento, no lo que se debería. Es decir, si una persona paga 500 dólares mensuales en un centro, eso significa 16 dólares y centavos el día, razona. “En otras palabras, 67 centavos la hora para cuidar a alguien que no lo puede curar ni la abuelita, ni la mamá, ni nadie”.

Él es un adicto rehabilitado con formación en tratamiento de adicciones. Con sus 29 años de experiencia, considera que si el Estado no puede cubrir la demanda debería evaluar la posibilidad de hacer convenios con los centros. Eso sí, nos aclara que él no está en contra de los requisitos de la Acess, solo pide que se revisen. Pero, si eso no sucede, “me allanaré”, dijo

La psicóloga clínica y presidenta de la Asociación de Casas de Recuperación de la Provincia del Guayas (Acrapg) , Jenny Díaz, también subraya: “El licenciamiento es costoso”. De los 20 centros que componen Acrapg, solo 2 tienen licencias, 3 están próximos a licenciarse y el resto aún está en proceso.

Ella administra su propio centro, Gosen, y sabe que se necesita una inversión importante. Gosen requiere como promedio 50 mil dólares y, si bien ella ya financió una parte, le faltan 30 mil dólares “para poder licenciarse”. Pero, la inversión, sin duda, elevará el costo que debe pagar el paciente. Díaz también sostiene que no todos podrán cancelar el valor, y “así es difícil mantener un centro”. Más aún con la competencia desleal, asegura. El número de pacientes baja en los centros regulados ya que las familias buscan los centros ilegales. En la actualidad, ella tiene seis usuarios en Gosen, y la competencia desleal en Durán –donde está establecida– es alta.

Sin embargo, hay centros como “Libertad” (Guayllabamba, Pichincha) que han cumplido con las exigencias de la Acess al 93%. La directora, Malena Vázquez, reconoce que no fue una tarea sencilla. Fueron dos años de trámites, revisión de la normativa e inversiones constantes para mantener el lugar y cubrir los requisitos exigidos. Vázquez explica que el tratamiento tiene un costo de 1305 dólares mensuales. Aunque el valor está sujeto a un estudio socioeconómico ya que no todos pueden pagarlo. “Hemos implementado un sistema de becas y otorgamos rebajas del 20, 30, 40 o hasta 46 % del valor aprobado”.

De los 20 centros que componen Acrapg, solo 2 tienen licencias, 3 están próximos a licenciarse y el resto aún está en proceso.

El caso del psicoterapeuta vivencial, Iván Bourgeat, es diferente. Él manejó su propio centro llamado “Claridad”, pero lo cerró por las exigencias de la Acess. Si lograba cumplir con todos los requisitos hubiera cobrado 1300 dólares, mínimo 900, dice. “Para una familia medianamente económica, un gasto de 800 a 1000 dólares, hoy por hoy, es muy difícil”. Ahora, Bourgeat se dedica a trabajar en terapia ambulatoria, desde su consulta privada. Tiene un canal de YouTube donde produce su programa, “Un día a la vez”.

Por su parte, Carlos Pazmiño, integrante de la Fundación Dejando Huella (Puembo, Quito), expresa que la exigencia de la Acess le parece “algo totalmente fuera de sitio”. La matriz es imposible de lograr, afirma. Pero, “hay que seguir las reglas”. El centro cobra por el tratamiento 750 dólares, aunque también ofrece ayuda a quienes no pueden pagar. Ahora, el terreno del centro está en venta porque piensan mudarse a un lugar más amplio.

Francisco Vallejo insiste que se debe cumplir con la matriz. Los centros, al inicio, pusieron resistencia quizá por la falta de claridad, apunta. Pero, subraya: no podemos transar con nadie, todos tienen que cumplir la norma. Pese a que los centros digan que es una valla demasiado alta, Vallejo asegura que “eso se ha ido desvirtuando en la práctica”. Es decir, hay centros que han cumplido.

Los centros que aún no tienen la licencia bajo las nuevas normas están en proceso de regulación. El plazo para cumplir los requisitos vence este año. “Si no cumplen no podrán seguir funcionando”, sentencia.

Dos centros acusados de tortura

Los centros de adicciones en Ecuador han estado frecuentemente bajo la lupa. Hay dos momentos que evidenciaron las serias faltas de regulación y casos de vulneraciones a los derechos humanos: en el período de 10 años (2000 – 2010), analizado por el Taller de Comunicación Mujer; y, en los operativos-sorpresa que desplegó el Ministerio de Salud en la gestión de Carina Vance.

En ambos momentos se encontraron casos de secuestro, tortura (física y psicológica), abuso sexual, medicalización forzada, entre otros. Incluso, en los operativos impulsados por la exministra, se supo de 04 casos relacionados con vulneración de derechos humanos que fueron referidos a la autoridad competente para judicialización. Sin embargo, pese a la solicitud de información realizada al Ministerio de Salud, no se conoce si en estos casos hubo sentencias judiciales efectivas.

Al menos en los últimos 10 años, no existe una sentencia ejemplificadora sobre algún centro de adicciones acusado de vulneración de derechos, a pesar que hubo casos graves. Por ejemplo, durante la investigación, identificamos dos testimonios que pidieron guardar el anonimato. Ellas pasaron por “Dejando Huella”, cuando esta fundación anteriormente manejaba un centro para mujeres. Ambas relataron que fueron testigos de los excesos que se cometían con las internas, en el plano sexual. Pazmiño, miembro del centro, asegura al respecto que nunca se presentaron denuncias, aunque reconoce que sí hubo esas situaciones, pero por parte del personal de seguridad. Pero, aclara que si hubo la decisión de cerrar el centro de mujeres no fue por ese tipo de hechos, sino por las nuevas normativas que surgieron.

Otro caso es Puente a la Vida que, pese a las múltiples acusaciones y evidencias encontradas, no se pudo conocer si hubo judicialización. La sicóloga Carol Zambrano conoció de cerca este centro, cuyo exdirector está fugado en Panamá, cuenta. Pacientes con grilletes, abusos sexuales, comida descompuesta, entre otros, eran moneda corriente en el centro. Justamente, en Puente a la Vida, se denunció el caso de una mujer lesbiana que sufrió una serie de vejámenes sexuales para “corregir” su homosexualidad. El hecho tuvo fuerte presión social, e impacto en los medios de comunicación. Pero, este caso, hasta la fecha, no tiene una respuesta judicial.

En la actualidad aún hay centros que son señalados por atentar contra los derechos humanos. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, la defensora del pueblo de Pastaza, Yajaira Curipallo, pidió el allanamiento de un centro donde se cometían actos de tortura contra los internos. La defensoría tomó esa medida porque el centro no los dejó entrar, pero a la Acess sí. En la información levantada por la Agencia se detectaron personas con indicios de haber sido golpeadas. Los pacientes dijeron que les pegaban con palos de bates, alambres, machetes o linternas para aplicar electroshock. Justamente, la Policía encontró esos elementos el día del operativo.

El centro se llama Cradun y cuenta con la licencia de la Acess, de acuerdo al catastro vigente. El caso se conoció gracias a la denuncia de una madre que había internado a su hijo en el lugar y que, al no tener dinero para completar el pago del tratamiento, había sido retenido. Hasta el momento, hay 8 denuncias más por tortura. Curipallo sostiene que, desde octubre del año pasado a la fecha, no ha habido mayor impulso judicial sobre este caso. Denuncia, además, que el personal de ese centro los ha hostigado y amenazado.

Al menos en los últimos 10 años, no existe una sentencia ejemplificadora sobre algún centro de adicciones acusado de vulneración de derechos, a pesar que hubo casos graves.

La defensora provincial agrega que la Acess no ha empezado ningún proceso judicial. Por esa razón, la Defensoría del Pueblo de Ecuador interpondrá una Acción de Protección en contra de la Acess por omisión. Eso quiere decir que el Estado podría ser señalado en cortes internacionales.

Otro dueño que ha estado involucrado en temas de tortura, según consta en la página de la Fiscalía General, es el director de “Nuevo Ebenezer” (Sangolquí, Pichincha). Se hicieron las gestiones para tener una entrevista, pero sólo logramos saber que hay una nueva directora. Aunque, al parecer, el exdirector sigue trabajando en el centro. La nueva directora dijo que él ganó el juicio y que ahora no le gustaría involucrar al centro en estos temas ya que está por obtener la licencia. Prometió consultar al cuerpo clínico para saber si nos daba o no la entrevista, pero nunca hubo respuesta.

La Casa de los Milagros es un centro ubicado en El Quinche (Quito, Pichincha), donde también se practicaba la tortura. En una emisora local, un expaciente dio su testimonio en el programa de radio “Así es la vida”, el 24 de julio del 2018. Él consumió “basuco” (base de cocaína) desde los 20 años. Sus padres decidieron internarlo en este centro, ya que el tratamiento les ofrecía muchas bondades.

Pero, el expaciente recuerda que apenas sus padres se fueron lo metieron en un hueco pequeño al que llamaban la “Cañola”, debajo del que pasaban aguas servidas. Ahí estuvo tres días, solo en bóxer, para “reflexionar” y “pensar” de las cosas que hacía mal. Sin comer. Le dijeron: debes estar tres días como Jonás dentro de una ballena, así dice la biblia. Ese fue solo el principio de una estadía marcada por los golpes, el hacinamiento y la utilización de la religión para el sometimiento.

Otro testimonio, Luis (nombre protegido) denunció a Juan Bazantes, director de la Casa de los Milagros, por los malos tratos que recibió un familiar de tercera edad que había sufrido un accidente cerebrovascular antes del internamiento. El hombre presentaba síntomas de desnutrición y huellas de haber sido encadenado, en las muñecas y en los tobillos. Otro interno, Gerardo (nombre protegido), conoció al hombre de tercera edad. Él recuerda que, al no tener control sobre sus esfínteres y al no valerse por sí mismo, los encargados no le permitían usar una cama; lo obligaban a dormir en el suelo, con un grillete para que no se moviera de ahí.

Gerardo llegó a ese centro por consumo de marihuana. A él lo “capturaron” en su casa, y se lo llevaron encapuchado. Al llegar también pasó por la famosa “Cañola”, por tres días. Si se portaba mal era llevado a otra casa ubicada en Cayambe. El dueño, dice, tiene en total tres casas y va rotando a los pacientes. Además, es quien da las órdenes a los encargados “para que infrinjan castigos”. Gerardo afirma que en algunas casas hay mujeres e, incluso, menores de edad.

Le dijeron: debes estar tres días en la “Cañola”, como Jonás dentro de una ballena, así dice la biblia.

Una fuente en la Acess nos alertó del operativo que se iba a realizar en ese centro, pero nunca se concretó porque no contaban con un bus para trasladar a los internos. En el sector, hay vecinos que reconocen o cuestionan el trabajo de Juan Bazantes, también hay quienes señalan sus supuestas relaciones con el Ministerio del Interior. “Por eso sigue funcionando”, nos aseguró un poblador.

Juan Bazantes es pastor, aunque no sabemos qué religión profesa. En un video que circula por internet lo vemos en un acto de bautismo. Frente a los testimonios recogidos le llamamos, y, aunque en un inicio se mostró dispuesto a darnos la entrevista, luego argumentó problemas de agenda. Lo que sí alcanzó a decir es que ellos son un “Centro de Formación Espiritual”, que es muy diferente –aunque no dijo por qué–. Se refirió a la denuncia que apareció en una radio local: él nunca estuvo aquí y, suponemos, que hay una clínica que le pagó para hablar mal del centro.

Sobre la Casa de los Milagros, la Acess dijo que se ha realizado un acercamiento con este centro para que pueda entrar en regulación, le han impuesto una multa y que el caso se está viendo con la Fiscalía. La Agencia precisó que cuando se presentan casos de vulneración derechos humanos en algún centro, su accionar se enmarca dentro de lo que señala la Resolución 080: infraestructura, talento humano, equipamiento y normativa. Para los casos de violación a los derechos humanos, intervienen otras instancias, nos indican, como la Fiscalía, Dinapen, Defensoría del Pueblo, entre otros.

Pero, nosotros insistimos, ¿deberían seguir funcionando estos centros si ya hay denuncias de violación a los derechos humanos? Vallejo también insiste: “no podemos ir más allá de lo que nos manda nuestro decreto”. Añade que deben ser cautos, porque se podrían interponer acciones legales contra la institución. En muchos de los casos, la Acess –explicó- realiza clausuras temporales para que las instancias hagan el trabajo que les compete.

La ACESS no es punitiva

El 24 de enero pasado, la ministra de salud, Verónica Espinosa, se presentó en Comisión General en el pleno de la Asamblea Nacional. Tras el incendio en el centro “Por una nueva vida”, la presidenta del legislativo emitió un comunicado para convocar “inmediatamente a los ministros de Salud, Educación y del Interior para aplicar la ley con rigurosidad y verificar la operación de un plan de prevención, apoyo a las familias y atención a las víctimas”.

Hasta el momento, solo la ministra de salud se presentó y abordó el tema.

Espinosa señaló que la Acess tiene dos objetivos: uno, acompañar a quienes de buena fe quieren cumplir con los requisitos exigidos; y, dos, sancionar y clausurar a los establecimientos que no están dispuestos a sujetarse a una regularización. Sin embargo, la funcionaria precisó que la Acess no tiene un enfoque punitivo.

La ministra fue más explícita: no se puede clausurar un centro que no tiene permiso de funcionamiento. “Es decir, funcionar en la ilegalidad, funcionar sin permiso de funcionamiento solamente amerita cinco salarios básicos unificados de sanción. Eso no puede ser en un país en el que queremos mejorar la calidad de los servicios”. Para sustentar esto, la ministra Espinosa citó los artículos 97, 170 y 194 de la Ley Orgánica de la Salud vigente donde se indican tres causales para la clausura definitiva de un centro de salud: mal manejo de desechos, comercialización de medicamentos caducados o profesionales de la salud que no cuenten con su título habilitado”.

La ministra de salud, Verónica Espinosa Serrano, explicó las acciones y políticas que realiza esta cartera respecto al tratamiento de las adicciones en el país.

Foto: Asamblea Nacional

A la luz de esa normativa, el Ministerio de Salud Pública no tiene potestad para clausurar un establecimiento, “Ni siquiera si nosotros encontramos una persona encadenada y torturada podemos clausurar”. Aunque dijo que sí pueden referir esos casos al sistema judicial para que se inicie un proceso penal. La ministra reconoció, inclusive, que hubo procesos de cierre que en el contencioso administrativo se han caído o se han tenido que pagar daños y perjuicios. Por esa razón, destacó la reforma legal propuesta en el Código Orgánico de la Salud, “para darle al Ministerio de Salud la potestad de clausurar un establecimiento cuando no cuenta con permiso de funcionamiento, cuando se están dando tratos indignos o signos de tortura o violación de derechos humanos”.

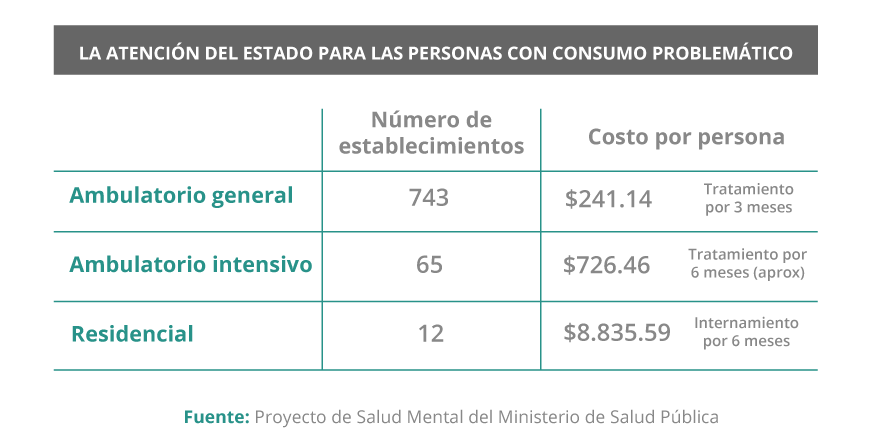

Por su parte, Juan Sánchez, gerente del Proyecto de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, explicó que desde el Estado se ofrecen tres niveles de tratamiento: un ambulatorio general, destinado para el 80% personas que tienen consumo problemático; un ambulatorio intensivo, que se destina al 15% de estas personas; y, un tratamiento residencial, para el 5% de personas que se encuentran en una situación más grave. Sobre este último, en Ecuador existen 12 centros de este tipo.

Paralelamente, el Estado también cuenta con Unidades de Salud Mental hospitalaria para atender a personas que atraviesan por procesos de abstinencia o por consumo agudo (intoxicación). Sánchez explicó que todos los servicios son gratuitos, porque son costos que asume el Estado.

Sánchez también indicó que el Estado compra servicios de algunos centros privados, siempre que estén debidamente acreditados por Acess. Entre el 2017 y el 2018, constan 09 contratos de este tipo. Dos de estos centros, de acuerdo a un Informe del Ministerio de Justicia en el 2015 presentado en el séptimo informe periódico de Ecuador al Comité contra la Tortura, estuvieron vinculados en casos de “deshomosexualización”. Estos centros son: Volver a Nacer y 12 Pasos. Los directores de estos centros, en un reportaje donde se abordó el tema, dijeron que nunca ocurrieron tales hechos. Al Ministerio de Salud Pública, entidad que emprendió una lucha frontal contra este tipo de centros en la gestión de Vance, le preguntamos sobre las contrataciones con estos establecimientos que fueron cuestionados en su momento. Hasta el cierre de este reportaje, no dieron ninguna respuesta.

Hay otras instancias del Estado que también pueden observar el funcionamiento de estos centros. Es el caso del Mecanismo de Prevención contra la Tortura de la Defensoría del Pueblo. Esta instancia tiene entre sus funciones ingresar a los lugares de privación de la libertad, como es el caso de los centros de adicciones donde los pacientes están internados entre 03 a 06 meses.

Gabriela Hidalgo, directora nacional del Mecanismo, indicó que desde su despacho se pueden emitir recomendaciones producto de las visitas que realizan, pero las autoridades no las acogen como poder vinculante. Sin embargo, “el mero hecho de que se emita la recomendación ya debería generar un tema de preocupación en las autoridades”. La funcionaria agregó, además, que si encuentran alguna situación de vulneración informan a la parte tutelar de la Defensoría del Pueblo para que tome las acciones pertinentes.

Por otra parte, Hidalgo señaló que apenas se ha logrado visitar a dos centros de adicciones, desde el ámbito preventivo. Este número se explica porque ella considera que toda intervención debe ser multidisciplinar. Es decir, contar con movilidad, la presencia de un fiscal, personal de salud, entre otros. “Entonces, en ese sentido, nosotros hemos procurado no intervenir porque no tenemos lamentablemente esa logística”.

Verónica Espinosa: “Ni siquiera si nosotros encontramos una persona encadenada y torturada podemos clausurar”

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha identificado 13 posibles vulneraciones de derechos humanos en centros de recuperación de adicciones, entre el 2017 y el 2018. Los casos corresponden a las provincias Imbabura (con mayor número de casos), Tungurahua, Orellana, Azuay, Guayas, Manabí, Los Ríos y Pastaza.

Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con los centros de adicciones que son manejados por organizaciones religiosas? Para Acess, la finalidad concreta es que, independientemente si es o no una organización religiosa, estas deben cumplir con toda la normativa. En septiembre del 2018, el Ministerio de Justicia, cuando estaba en proceso de extinción por el plan de reducción del Estado que impulsa el gobierno, indicó que las entidades religiosas pueden ser titulares de derechos y obligaciones. Aunque, las actividades que realicen no pueden tener finalidad de lucro. Eso quiere decir que los posibles beneficios que se generen se destinarán a la misma entidad.

El Ministerio agregó, además, que se realizaron 150 controles de verificación documental administrativa a estas entidades religiosas en el 2018. Aunque, según la información proveída, no existen reportes de que estas entidades administren centros de adicciones.

El incendio ocurrido en el centro “Por una nueva vida” (Guayaquil) no es más que la metáfora de lo que sucede en algunos centros de adicciones. Es como encender una bengala en un mar de abandono y esperar que exista una respuesta del Estado.

Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en Guayaquil, al hablar sobre el hecho, reflexiona sobre el lugar donde se originó el incendio, popularmente conocidas como lagarteras. Él cuenta que, en el anterior modelo penitenciario, la lagartera “era el infierno”. Se trataba de lugares sin ventilación, a oscuras las 24 horas, llenos de gente, sin baños. “Este término ahora se reinstala en estos centros para rehabilitación de adicciones”. Se queman cosas, como un acto de auxilio, dice.

Navarrete piensa que ante la ausencia o tolerancia estatal surgen como una alternativa estos centros de adicciones clandestinos. “Especialmente, en manos de organizaciones y grupos de fe que, a su modo y desde su perspectiva, atienden, encierran y torturan a estas personas”. Por otra parte, el cierre de estos lugares puede ser una salida, pero el Ministerio de Salud tampoco tiene cómo reemplazar a estos centros, agrega.

Es ahí cuando el defensor de derechos humanos, Billy Navarrete, se pregunta, entonces, ¿qué haces con una población que necesita atención y el Estado no la brinda?

Este Reportaje fue realizado por la plataforma Ojo al Dato, con el apoyo de FES-ILDIS